FAQ

Japan Open Chainの主な特徴は何ですか?

Ethereumとの完全な互換性を維持しながらもスケーラビリティとコスト低減を実現するため、コンセンサス・アルゴリズムにProof of Authority(PoA)方式を採用したブロックチェーンです。 また、運営者であるバリデータに信頼性の高い日本企業を選ぶことで、高速かつ安価で、誰もが安心してweb3ビジネスに利用できるブロックチェーンインフラとして企業や自治体にご利用いただいてます。

Japan Open Chainの利用方法を教えてください。

Japan Open Chainを利用する全てのユーザーが利用できるWebアプリケーション「JOCダッシュボード」にアクセスしてご利用ください。

Japan Open Chainは誰が利用できますか?

JOCコンソーシアム管理者が規定する規約に合意・遵守していただける企業や個人の方であれば、世界中どこにお住まいの方でもJOC上でサービスを提供いただくことが可能です。

外部のウォレットとの互換性はありますか?

Ethereum互換ウォレットであれば、どのウォレットでもご利用いただけます。

取引にどれくらいの時間がかかりますか?

ビットコインでは世界中のリクエストに対して、1秒間に約7回(7 TPS)、Ethereumでも1秒間に平均約11.3回ほどの取引回数ですが、Japan Open Chainはネイティブトークンの送信であれば1秒間に数千回、スマートコントラクトの実行でも1秒間に数百回の取引が可能です。

コンセンサスアルゴリズムとは何ですか?

ブロック生成における合意形成方式のことです。 Japan Open ChainではPoA方式を採用しています。

PoA(Proof of Authority) 方式とは何ですか?

PoA方式は、PoS方式に比べるとバリデータの分散性は低いものの、優れたスケーラビリティと高速性を有します。Japan Open Chainでは、このアルゴリズムの採用により、Ethereumメインネットと比較して大幅に速いトランザクション速度を達成しています。

なぜ PoA(Proof of Authority) 方式を採用しているのですか?

Ethereumとの完全な互換性を維持しながらもスケーラビリティとコストを低減するため、そのコンセンサス・アルゴリズムにPoA(Proof of Authority)方式を採用しました。日本の法律に準拠した運営を信頼できる日本企業が行い、十分な速度・分散性と高いセキュリティ・安定性を確保できる点において、企業や個人がビジネスを安心して行えるインフラとして有力な選択肢であると考え、PoA方式を採用しています。

Proof of Authorityの特徴は何ですか?

PoS方式に見られるブロックが確定するまでの時間が一定ではないという「確率的ファイナリティ」ではなく、PoA方式では金融業界の要求にも応えられる、高速な「100%ファイナリティ」を実現して�います。

Ethereum メインネットと何が異なりますか?

Ethereumメインネットは、PoS方式によって世界中で数万ものノードで運用されるブロックチェーンで、分散性に優れている一方、遅いトランザクション、高い手数料などの問題があります。Japan Open Chainは、EthereumがサポートするPoA方式を採用した Ethereum 完全互換チェーンです。ノード運営者の分散性は劣りますが、高速なトランザクションと安い手数料が実現されています。また、本チェーンではノード運営者を信頼できる日本の組織に限ることで、必要十分な分散性と実用性、法的安全性を兼ね備えたパブリック・ブロックチェーンとなります。

このチェーンは Layer2 チェーンですか?

Japan Open ChainはLayer1のチェーンです。Layer2技術はまだ分散化や法的安定性、技術方式に難があり、ビジネス利用するにはまだ様々な課題が見られます。

プライベートチェーンですか?

Japan Open Chainは、Ethereum互換のパブリックチェーンです。日本の法律に準拠した運営�を信頼できる日本企業が行い、十分な速度・分散性と高いセキュリティ・安定性を確保するコンソーシアム型のパブリックチェーンとして設計されています。

分散性についてはどう考えていますか?

PoA方式は、PoS方式に比べるとバリデータの分散性は低いものの、優れたスケーラビリティと高速性を有します。Japan Open Chainでは、このアルゴリズムの採用により、Ethereumメインネットと比較して大幅に速いトランザクション速度を達成しております。

エンドポイントはどこで確認できますか?

こちらからご確認いただけます。

/docs/developer/connect-joc/rpc-endpoints/

Japan Open Chain上ではどのようなプロジェクトが展開される予定ですか?

Japan Open Chainでは、さまざまなトークンやスマートコントラクトが展開される予定です。Japan Open Chain上ではすでに様々なプロジェクトが始動していま�す。特にその性質上、金融や自治体など日本の法律に準拠する必要があるプロジェクトとの相性が良いため、そのような分野での取り組みが進んでいます。JOCコンソーシアム管理者が規定する規約に合意・遵守していただける企業や個人の方であれば、JOC上でサービスを提供していただくことが可能です。

バリデータノードとは何ですか?また、どうしたらバリデータに参加できますか?

バリデータノードとはブロックチェーンに記録されるデータの内容が正しいかどうかを検証するノードのことです。バリデータの参加は既存バリデータの承認が必要になります。バリデータ参加にご興味がある企業のご担当社はお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://www.japanopenchain.org/contact

ブロックチェーンの取引履歴をどのようにして確認できますか?

こちらのブロックチェーンエクスプローラーからご確認いただけます。

https://explorer.japanopenchain.org/blocks

金融特化型のチェーンですか?

金融特化型と限定されたものではありませんが、本チェーンは必要十分な分散性や高いセキュリティ性能・安定性を保ち、信頼できる日本企業が日本法に準拠した運営を行っていますので、金融業界での利用に有効と考えております。

Rollup 技術はサポートしていますか?

現状ではアンカリングという技術のみサポートしています。Rollup技術は大変有望な技術でありますので、将来的には技術が成熟した段階で取り入れることも検討しております。

サービスのSDKは提供していますか?

以下のページから利用可能です。

https://gusdk-docs.gu.net/en/docs/learn-sdk

量子耐性についてどう考えていますか?

量子コンピュータが一般化されるときまでには、実際に量子耐性を考慮した暗号技術の導入が必要です。Ethereumコミュニティでは既にそのような議論が行われており、量子耐性を持った暗号技術の導入が議論されております。 量子コンピュータが実用化され一般化するまでにはまだまだかなりの時間がかかると見込まれていますが、その実現までには対処が必要と考えております。Japan Open ChainとしてはEthereumコミュニティと連携を取りながら量子耐性問題に取り組んでまいります。

自分の持っているNFTを確認したい

■JOCダッシュボードでNFTを確認する

Step1. JOCダッシュボードにアクセス

購入された際のウォレットを接続し、ログインするとNFTが表示されます。

JOCダッシュボード: https://app.japanopenchain.org/ja

JOC ダッシュボードの利用方法: https://www.japanopenchain.org/docs/dashboard/how-to-use

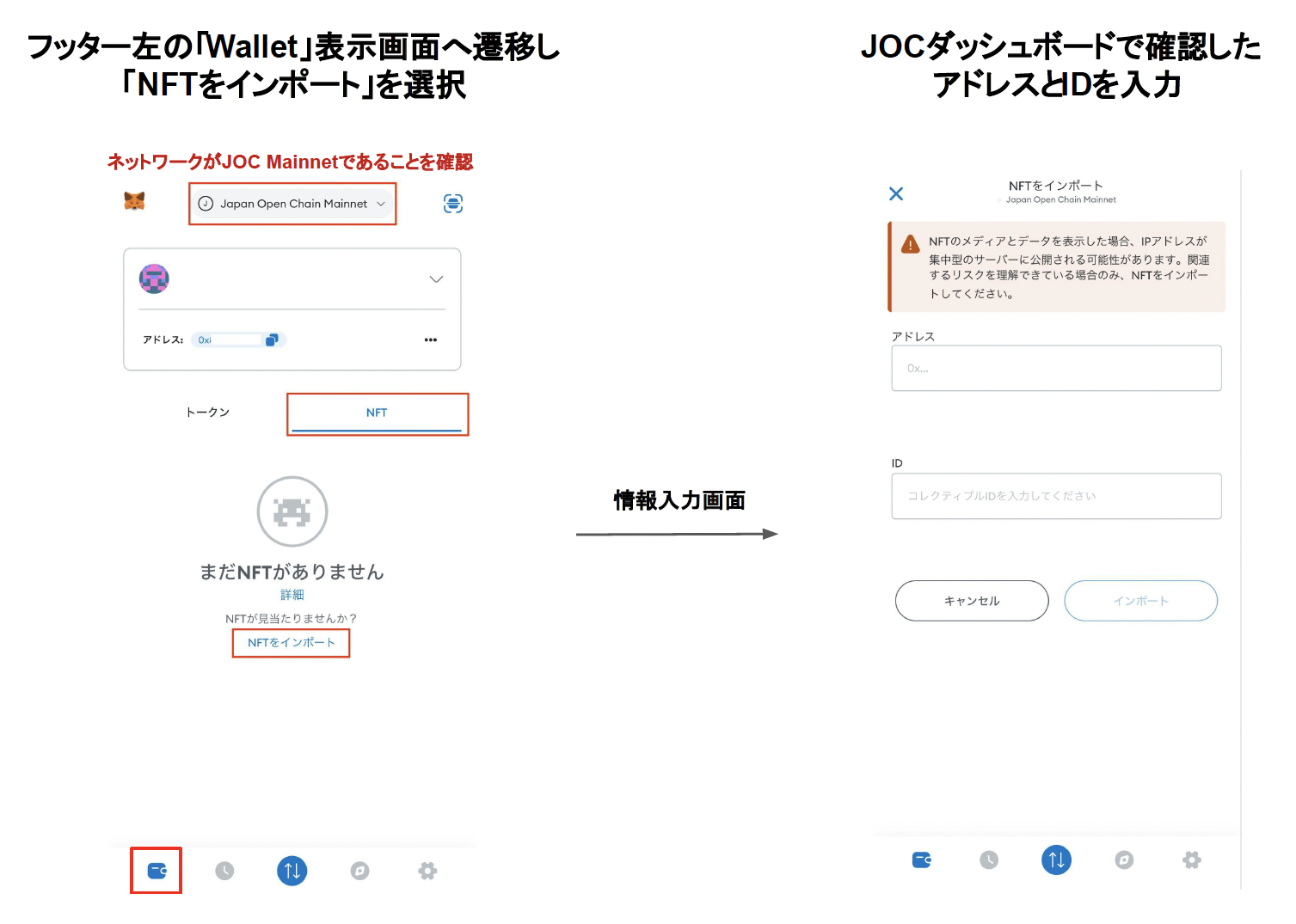

■MetaMaskでNFTを確認する(MetaMaskにインポートする)

Step1. JOCダッシュボードでMetaMaskにインポートする際に必要な情報を取得する

購入された際のウォレットを接続し、ログインするとNFTが表示されます。 MetaMaskにインポートしたいNFTを選択すると、MetaMaskにインポートする際に必要な下記の 情報が表示されます。

- アドレス(コントラクトアドレス)

- ID(トークンID)

JOCダッシュボード: https://app.japanopenchain.org/ja

JOC ダッシュボードの利用方法: https://www.japanopenchain.org/docs/dashboard/how-to-use

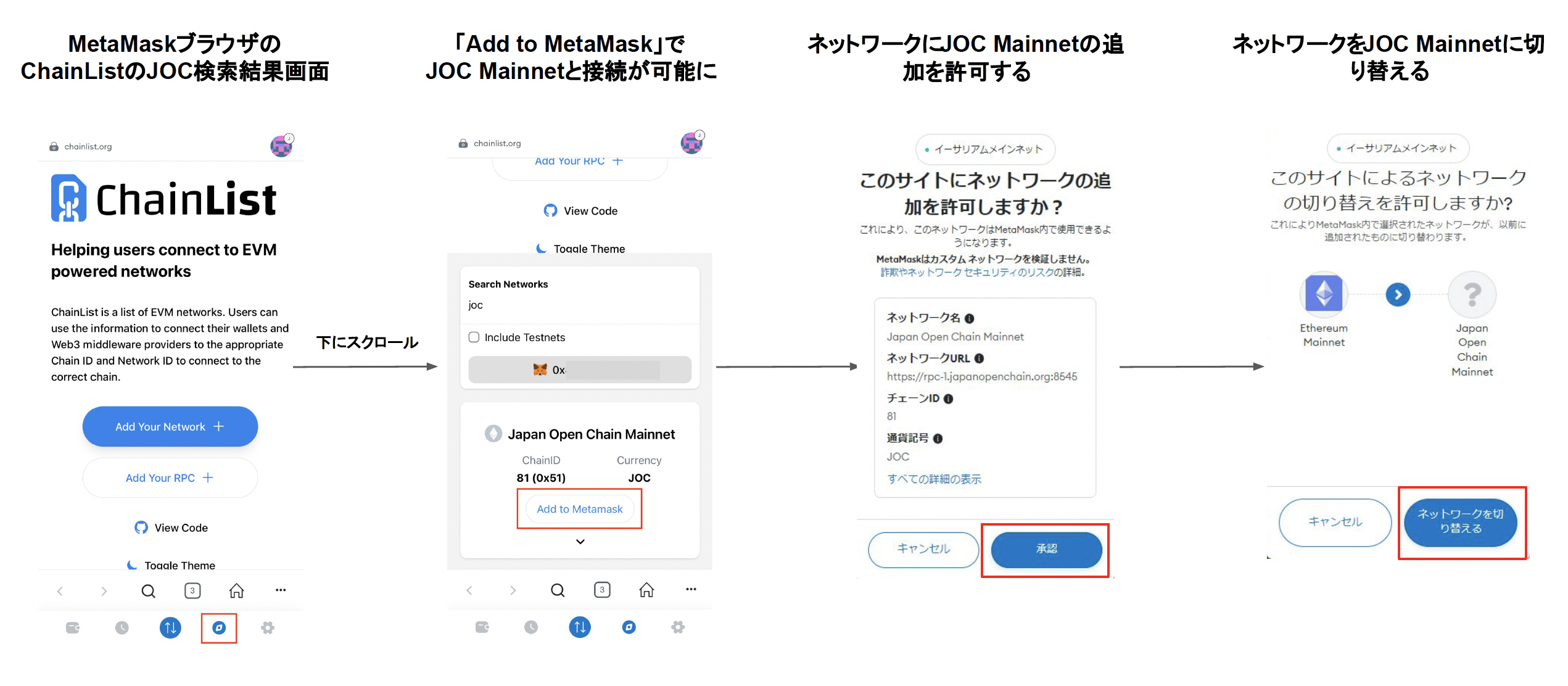

Step2. メタマスクの接続先ネットワークに「Japan Open Chain Mainnet」を追加する

MetaMaskのブラウザより、ChainList内の「Japan Open Chain Mainnet検索結果画面」にアクセス。下記URL or QRコード(MetaMaskで開く) or ChainListで「JOC」と検索。

ChainIDは「81」

https://chainlist.org/?search=joc

MetaMaskブラウザのChainListのJOC検索結果画面

Step3. NFTをMetaMaskにインポートする

JOCコインの残高を確認したい

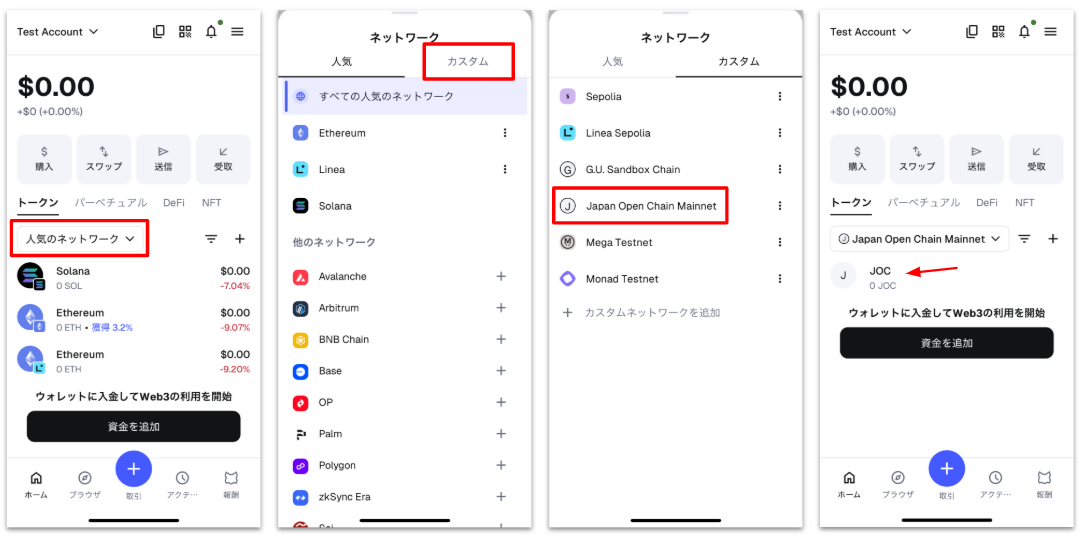

■ MetaMaskでJOCコインを確認する

MetaMaskを開き、「人気のネットワーク」→「カスタム」→「Japan Open Chain Mainnet」を選択することでJOC��コインの残高を確認できます。